Contemporary Art

極小美術館

Nakakaze

Akiyo

中風

明世

2025.11/16(sun)~ 2025.12/14(sun)

No.54

観覧申し込みは090-5853-3766まで。入場は無料

触れてなお遠い、しかし傍らにある

興味深いエピソードの一つとして、中風明世の作品は、TVのサスペンスドラマに登場しかかったことがある。ドクターXで有名な脚本家の林誠人は中風の友人で、ドラマに登場する被害者の取り巻きの画家として、名前を借用したのだ。友人は個展のシーンの撮影にあたり、中風の描いた本当の作品を展示しようと持ち掛けた。中風は、自分の作品を検索するようディレクターに進言し、「茶の間の人には何が何だか分からない」から「TV局の美術部が描く」こととなった。

この顛末に象徴される通り、中風の作品は一見では分かりづらい。印刷物や液晶で見たのでは、何が分からないのか分からないくらい分からないだろう。作品と直接対峙して、はじめて分からないことが「分かる」。それは、具象性/抽象性に関わらず、作品画面を通して、鑑賞者を何処にも行かせない難解さである。何かを読み取らせ、連想させることなく、個として対峙することのみを希求する画面を前に、鑑賞者は目を凝らし、耳を澄ませ、全身で感受しながら、想像力をもって考え続ける必要がある。

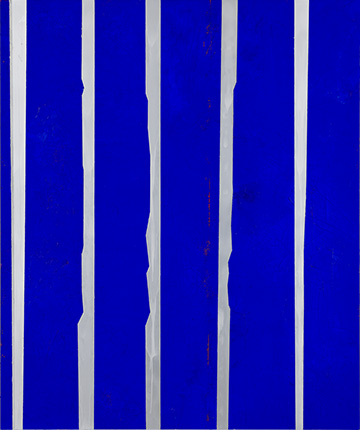

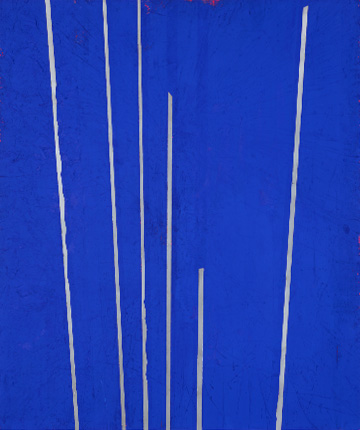

中風明世の作品を前に、まず目に飛び込んでくるのは、その色彩である。目が覚めるような色面、「美しい」という言葉では言及しきれない光の波長を全身に浴びる。かつて洋画家の小林孔(1927-2006)は、中風の作品を前に「このあか、いいよ。田舎の商店街にあるような安物のピンク、そんなわけがない。(中略)きったない色使う絵描きがいるけど、そんなのは絵じゃない。」という感想を漏らしたという。色彩を駆使するアブストラクションに生涯専心した画家の眼にも、中風の描き出す色面は称賛に当るものだった。次に意識されるのは画面を穿つメタリックな筋である。作品によって広狭の差はあれ、これは描かれた線ではない。カンヴァスの表に板を二枚張り、一枚目に切り込みを入れ、その溝に嵌め込まれたものである。硬質アクリルをカットし、塗料を吹き付け、重厚感のある金属を模している。引き込まれるように画面に近づけば、多彩なマチエールに気が付く。塗り重ねられた下層を垣間見せる細かな凹凸、皺や亀裂は、雄弁な描線のようである。触れれば冷たく、持てば想像以上に重い。

絵画の主要源基資源(マスター・リソース)たる線と色彩は、中風の作品世界において、その整然とした分類を悉く拒んでいる。それらは何かを描出すべく、手に手を取り合うこともなく、何かを象徴し、隠れたメッセージを送るべく、傾注することもない。再現性や奥行はもちろん、画面を通して何かを見よう、読み取ろうとする鑑賞者の視線を、画面上に留め置いて放さない。絵画は“此処ではない何処かを見せてくれる”という窓的な役割への期待を遮り、途方もなく静かに立ちはだかる中風の作品には、難解なイメージを抱かざるを得ないだろう。

しかしその難解さは、作品と真に対峙することでしか得られない難解さであり、今私たちにとって必要な難解さではないかと考える。

フランスの哲学者ウラジミール・ジャンケレヴィッチ(1903-1985)は、死について三人称の死と、二人称の死と、一人称の死、3つのパターンに分けて考察した。三人称は一般的な、抽象的な、客観的な死。二人称は、あなたと呼びうる近親者の死。そして一人称は自分自身の死である。死んで生き返った者はいない、自分自身の死は神秘の領域になる。分からないことは怖い。その不可思議を解明して、恐怖を克服するために、哲学や宗教、そして美術が必要になったといっても過言ではない。

「絵を描くということは結局のところ、死生観にたどり着く。」とは、中風の言葉である。17歳のある日、唐突に自己存在の不確かさを看守し、不安や焦燥を紛らわすために絵筆を取り始めた中風青年は、今もなお実存としての自己への懐疑を抱き続けている。その最終的な帰結としては「自分自身の死」、ジャンケレヴィッチの言及する一人称の死である。現存者が誰一人経験したことのない、神秘の領域である自己存在の消滅と対峙し続けること、それは中風が絵を描き続けることと、不可分の関係にある。現代社会において死は、社会的にも衛生的にも忌避される傾向にある。気が付かないように努めれば、深淵を覗くことなく過ごすこともできる。しかしそれは常に傍らに存在している。中風の作品と対峙する時の、現前する画面から何処へも行かせない、避けがたい難解さは、画家の死生観から宿った一人称の死に近いものではないか。そしてそれを、私たちが容易に看過できないことは、その必然性があるからに違いない。難解さの外皮に包まれたものと向き合い、果てまで見遣り、考え抜く力を、中風の作品は与えてくれるのである。

大きな声で話される、分かりやすい言説ほど、受け入れられ易い昨今である。けれどもそれらは、私たちを取り巻く世界と、本当に地続きであるのか。世界はもっと複雑で、不可解で、夥しく入り組んだものではないか。静かで、難解なものなど、多くの人の目には留まりにくいかもしれないが、其処にこそ対峙すべき、ささやかな現実の顕れがあると、思わずにはいられない。

WORK 63(2023年制作)

1940×1620㎜ ミクストメディア(油彩、アクリルetc)

WORK 61

中風明世

- 【略歴】

- 1960

- 岐阜市生まれ

- 1982

- 武蔵野美術大学造形学部油絵学科卒業

- 【主な個展】

- 1988

- 第1回中風明世展 [岐阜、ギャラリーコンセプト]

- 1994

- 第3回中風明世展 [岐阜、ギャラリークロッキー]

- 2000

- 第4回中風明世展 [画廊光芳堂、ギャラリーなうふ・岐阜]

- 2005

- 第6回中風明世展 [アートスペース羅針盤・東京京橋]

- 2005

- 第7回中風明世展 [北びわこホテルグラツィエ・滋賀県長浜]

- 2009

- 第11回中風明世展 [ギャラリーパスワールド・岐阜]

- 2009

- 第12回中風明世展 [イナテックギャラリー・愛知県幡豆郡]

- 2011

- 第16回中風明世展 [極小美術館・岐阜池田]

- 2013

- 第18回中風明世展 [ギャラリーあさひ・愛知県尾張旭市]

- 2014

- 第20回中風明世展 [ギャラリーいまじん・岐阜]

- 2014

- 第21回中風明世展 [アートスペース羅針盤・東京京橋]

- 2016

- 第22回中風明世展 [ギャラリーあさひ・愛知県尾張旭市]

- 2016

- 第23回中風明世展 [岐阜市歴史博物館分館 加藤栄三・東一記念美術館]

- 2018

- 第24回中風明世展 [極小美術館・岐阜池田]

- 2018

- 第25回中風明世展 [ギャルリhu: ・名古屋市東区]

- 2018

- 第26回釜山国際アートフェア・Akiyo Nakakaze ※招待出品(海外)

- 2019

- 第27回中風明世展 [アートスペース羅針盤・東京京橋]

- 2021

- 第28回中風明世展 [極小美術館・岐阜池田]

- 2021

- 第29回中風明世展 [ギャルリhu: ・名古屋市東区]

- 2023

- 第30回中風明世展 [アートスペース羅針盤・東京京橋]

- 【主なグループ展】

- 1996

- モダンアート展 ※〜現在 [東京都美術館]

- 1997

- モダンアート展・新人賞受賞 [東京都美術館]

- 1997

- モダンアート明日への展望・俊英作家賞受賞 [横浜市民ギャラリー]

- 2001

- モダンアート展・奨励賞受賞 [東京都美術館]

- 2002

- モダンアート展・会友佳作賞受賞 [東京都美術館]

- 2002

- 文化庁主催・第36回現代美術選抜展 [北海道立釧路芸術館]

- 2003

- モダンアート展・会友佳作賞受賞、会員推挙 [東京都美術館]

- 2010

- ベスパ・プリマベーラと作家たち [極小美術館・岐阜池田]

- 2012

- 象の檻展 [極小美術館・岐阜池田]

- 2015

- 篠田守男 中風明世展 [アートスペース羅針盤・東京京橋]

- 2016

- 宇宙の連環として [極小美術館・岐阜池田]

- 2018

- 第2回篠田守男 中風明世展 [アートスペース羅針盤・東京京橋]

- 2020

- MUSA‐BI展 [極小美術館・岐阜池田]

- 【コレクション】

-

■岐阜市立女子短期大学

■リゾラ・ディ・エム

■アンティークジュエリー・クレセンテ

■ひぐちクリニック

■三河湾リゾートリンクス

■アートスペース羅針盤

■極小美術館

■操レディースクリニック

■岐阜女子高等学校 - ※開催時点